Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Выборг-2024: рецензия на фильм «Ласточка» — созерцательную драму о несвободе

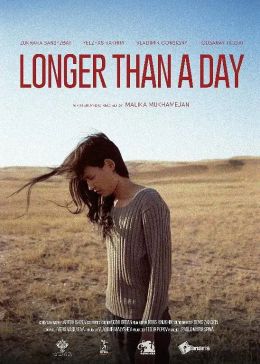

Достойный дебют выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан.

Трейлер

В Выборге стартовал 32-й кинофестиваль «Окно в Европу», который в этом году вернул себе исконное название и титул главного смотра начинающих кинематографистов. Выпускниками «Окна в Европу» в разное время были Кирилл Соколов, Роман Каримов, Иван И. Твердовский, Антон Бильжо и многие другие. Игровая конкурсная программа 2024 года радует дебютами вчерашних студентов ВГИКа, среди которых особенно выделяется имя казахстанской постановщицы Малики Мухамеджан. Дело в том, что ее «Ласточка» уже успела побывать за рубежом — фильм попал в программу Asian New Talent Шанхайского кинофестиваля, где получил комплименты местной прессы. Российская аудитория к «Ласточке» также не осталась равнодушна, более того, у Мухамеджан есть все шансы унести с фестиваля как минимум одну из главных наград.

Зухара Сансызбай в роли Карлыгаш на кадре из фильма «Ласточка»

Сюжет фильма разворачивается в захолустной казахстанской деревушке. Главная героиня — печальная и неприкаянная Карлыгаш (Зухара Сансызбай) — живет в показательно несчастливом браке с молчаливым Ильясом (Елжас Рахим): мужчина тоскует по бывшей девушке Айне (Толганай Талгат), но никак не решается на развод. Беспросветное существование Карлыгаш заканчивается, когда в деревне появляется фотограф из Парижа (Владимир Косиньи). Машина Луи сломалась посреди бескрайней казахской степи — на ремонт мотора может уйти несколько недель. Ильяс радушно приглашает иностранного гостя в дом, и тот с благодарностью соглашается. Симпатичный француз быстро привлекает внимание местных девушек, однако самому Луи интересна лишь Карлыгаш, которая скромно, но очень трепетно принимает его ухаживания.

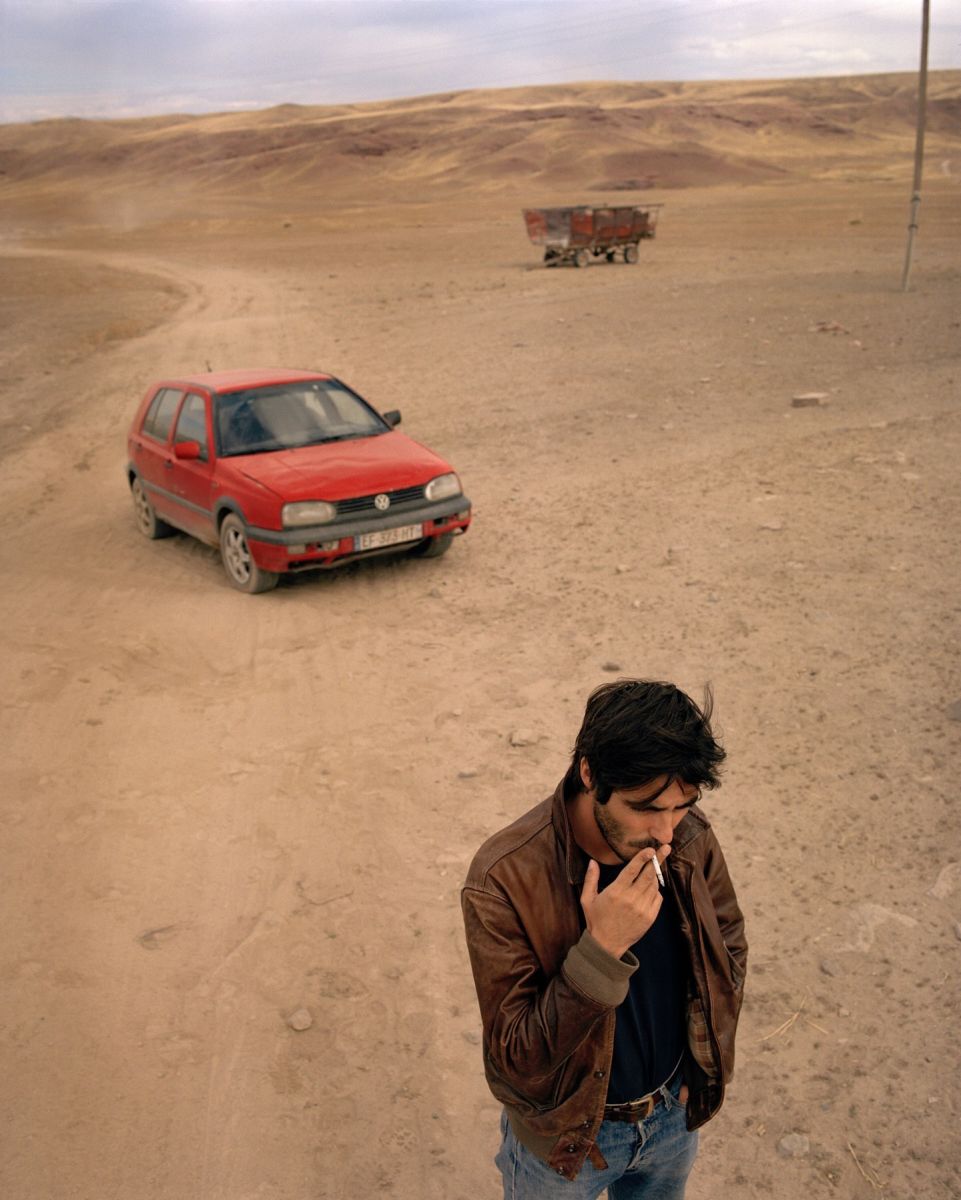

Владимир Косиньи в роли Луи на кадре из фильма «Ласточка»

Несмотря на достаточно незатейливый сюжет, «Ласточка» — кино образцово фестивальное. Немногословное, меланхоличное и «сутулое», оно выстраивает диалог со зрителем на языке визуальных образов, в котором доминируют суровые, а порой и вовсе безжалостные казахстанские пейзажи. Живая и драматичная природа в фильме Мухамеджан вполне может претендовать на звание отдельной героини наряду с Карлыгаш, Ильясом и Луи. Неудивительно, что вдохновением для «Ласточки» выступили документальные работы российского и казахстанского режиссера Сергея Дворцевого («Айка», «Тюльпан»), медитативные драмы Аббаса Киаростами («Вкус вишни», «Нас унесет ветер») и Шанталь Акерман («Жанна Дильман, Набережная Коммерции 33, Брюссель 1080»). В «Ласточке» также можно найти отсылки к произведениям Чингиза Айтматова, события фильма перекликаются с самым известным его романом «И дольше века длится день…».

Зухара Сансызбай в роли Карлыгаш на кадре из фильма «Ласточка»

При неподдельной красоте и поэзии кадра, дебютная работа Мухамеджан получилась скорее подражательной, чем самостоятельной. Культурный код «Ласточки» выдает глубокую насмотренность начинающей кинематографистки, ее искреннюю любовь к созерцательному, фестивальному кино. Сюжет отсылает к более мейнстриймовым «Мостам округа Мэдисон» Клинта Иствуда, однако бурной сердечной драмы в фильме не случается — живущим в отдалении от внешнего мира персонажам Мухамеджан диалоги даются тяжело, чувства не торопятся выходить наружу. Из-за сдержанности «Ласточка» может показаться чересчур бескровной, местами даже апатичной картиной, зависшей между торжеством природы и человеческим несовершенством. Однако неуютное ощущение сглаживается трезвым и уверенным финалом, который без лишнего пафоса и голливудских сантиментов ставит все на свои места.

В женской оптике классический сюжетный троп про «белого спасителя» оборачивается воодушевляющей историей о долгожданном обретении свободы — от созависимой любви, несчастливой жизни и навязанных страхов, лишающих права на выбор и личное счастье. Для условно консервативного казахского общества «Ласточка» раздвигает границы между понятиями желания и долга, предлагая третий, наименее очевидный путь к себе — через внутренний диалог и постоянный поиск правды, которая, как известно, у каждого своя.

Стоит ли говорить о том, что у самого известного казахстанского режиссера здесь и сейчас Адильхана Ержанова подрастает весьма достойная и амбициозная конкурентка, которая не только выводит национальное кино на новый уровень, но и поднимает важные этические вопросы — не прямыми социально очерченными диалогами, а многозначительным молчанием, за которым скрывается боль и сожаление целого поколения потерянных людей.

Главное

Что смотреть дома в мае? 10 онлайн-премьер месяца

1 мая / Текст: Алихан Исрапилов

Что смотреть дома в мае? 10 онлайн-премьер месяца

1 мая / Текст: Алихан Исрапилов

На гребне волнения: рецензия на психологический триллер «Серфер»

1 мая / Текст: Владимир Ростовский

На гребне волнения: рецензия на психологический триллер «Серфер»

1 мая / Текст: Владимир Ростовский

Линчеватели, общий сбор: рецензия на фильм «Мститель: Игра на выживание»

1 мая / Текст: Кирилл Артамонов

Линчеватели, общий сбор: рецензия на фильм «Мститель: Игра на выживание»

1 мая / Текст: Кирилл Артамонов

Что смотреть в кино на этой неделе: «Легенды наших предков», «Серфер» и «Мужу привет»

30 апреля / Текст: Алихан Исрапилов

Что смотреть в кино на этой неделе: «Легенды наших предков», «Серфер» и «Мужу привет»

30 апреля / Текст: Алихан Исрапилов

VHS-истории о битве со злом: рецензия на приключенческую комедию «Странные сказки»

30 апреля / Текст: Владимир Ростовский

VHS-истории о битве со злом: рецензия на приключенческую комедию «Странные сказки»

30 апреля / Текст: Владимир Ростовский

«После» в стране тюльпанов: рецензия на фильм «Все оттенки красного»

30 апреля / Текст: Оля Смолина

«После» в стране тюльпанов: рецензия на фильм «Все оттенки красного»

30 апреля / Текст: Оля Смолина

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться