Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGFSYoJ

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGFSYoJ

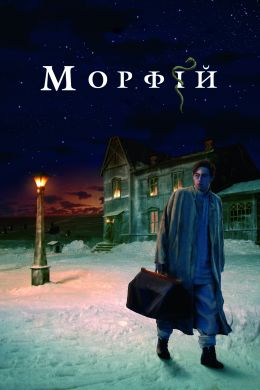

Рецензия на фильм «Морфий»

"Морфий" Алексея Балабанова пересказывает Булгакова так, что "Записки молодого врача" превращаются в лютую опиумную сказку.

Молодой доктор Поляков приезжает из столицы в скромную сельскую больницу, чтобы вершить свой благородный труд – на дворе 1917 год, но люди продолжают болеть как ни в чем ни бывало, будто и нет никаких революций. В помощь – солидный фельдшер, две медсестры, граммофон с Вертинским и прекрасная, прекрасная аптека. Первой же ночью один из пациентов в больничке негостеприимно врезает дуба, доктор же, приняв от греха дифтеритную сыворотку, получает жестокий аллергический приступ и решает снять приступ морфием.

То, что следует дальше, можно, при желании, назвать русским «Трейнспоттингом» с Вертинским вместо Лу Рида и Угличем вместо Эдинбурга. А можно – Лесковым на опиумной ломке. В любом случае, Михаил Булгаков тут, вобщем, ни при чем – чисто медицинское хладнокровие, с которым написаны его врачебные повести и рассказы, в «Морфии» (2008) отсутствует начисто. Зато Балабанов следует сценарию Сергея Бодрова-младшего, от новеллы к новелле – "Первый укол", "Зима", "Волки", и чем дальше он движется, тем яснее становится, что ни сценарий, ни Булгаков, ни даже морфий не имеют тут никакого значения.

В известном смысле, ключевая сцена фильма – нападение волков на саночки с доктором, которого неотложная нужда в уколе погнала сквозь ночную метель. Вьюга, неясные тени на снегу, бешеная скачка сквозь темень и только и остается, что палить наугад из верного браунинга… Вот из этой темени и ведет Балабанов свои "Спокойной ночи, малыши" в прямом эфире и жуть от этого берет нешуточная. Весь прочий декаданс – пластиночки с Вертинским, элегантная кокетка, которой даже гинекологическое кресло не мешает изящно держать мундштук с сигаретой, морфинисты, минеты, комиссары, офицеры, мелкие бесы в кожаных тужурках, полудикие крестьяне, похабные романсы и совершенная непристойность медицинских инструментов – все это вздор. Ну, то есть как – вздор… пластическое совершенство "Морфия" имеет очертания вполне классические, в него падаешь, как с высокой температурой – в постель, сыгравший Полякова Бичевин как тут и был, Дапкунайте и Панин – что уж тут говорить. Но кажется, что если бы Сельянов убедил Балабанова поставить "Дядю Степу", эффект был бы тот же – Алексея Октябриновича ведет что-то пострашнее литературы, кино и размышлений об истории страны.

Проще всего назвать это распадом – тела, личности, отношений, социальных связей, страны. Все истерлось до дыр, и из дыр этих страшно дует чем-то скверным. "Мухи у нас", как было замечено в «Грузе 200» (2007). Медицина – не та пластиковая, одноразовая, стерильная, что сегодня, а вчерашняя, хромированная, стеклянная, устало-многоразовая – лучшая метафора для тела, лишенного духа. История не заслуживает обсуждения, потому что движется как тупой автомат и Углич 17-го мало чем, в сущности, отличается от Питера 90-х. Внимательного вглядывания заслуживают только лица, взгляды, жесты в которых словно невольно проступает повод для надежды, что механическое скотство человека такой же морок, как волки в ночи, что в мясной избушке таки помирает душа, странница нежная.

Это равнодушие к сюжету, конечно, сбивает с толку – словно тебя отвели в лес и бросили. Бредешь, бредешь, деревья все одинаковые и только птицы над тобой хохочут. А потом за деревьями проступает лес как из сказки.

Сказки, еще не прирученной изложением в солидном издательстве, а такой, какой бывают настоящие сказки – лютой.

Главное

Обзор первых эпизодов сериала «Институт»: НИИ телепатии и телекинеза им. С. Кинга

14 июля / Текст: Настасья Горбачевская

Обзор первых эпизодов сериала «Институт»: НИИ телепатии и телекинеза им. С. Кинга

14 июля / Текст: Настасья Горбачевская

Обзор первых эпизодов сериала «Декстер: Воскрешение» — он опять вернулся

14 июля / Текст: Алихан Исрапилов

Обзор первых эпизодов сериала «Декстер: Воскрешение» — он опять вернулся

14 июля / Текст: Алихан Исрапилов

Рецензия на сериал «Это слишком» — ревизию ромкома от создательницы «Девочек» Лины Данэм

14 июля / Текст: Оля Смолина

Рецензия на сериал «Это слишком» — ревизию ромкома от создательницы «Девочек» Лины Данэм

14 июля / Текст: Оля Смолина

Старые песни из будущего: рецензия на караоке-фильм «Плагиатор»

14 июля / Текст: Максим Ершов

Старые песни из будущего: рецензия на караоке-фильм «Плагиатор»

14 июля / Текст: Максим Ершов

Человек человеку — алгоритм: рецензия на фильм «М3ГАН 2.0»

14 июля / Текст: Катя Карслиди

Человек человеку — алгоритм: рецензия на фильм «М3ГАН 2.0»

14 июля / Текст: Катя Карслиди

«Хищные твари» и еще 5 новых хорроров с опасной подводной и лесной братвой

13 июля / Текст: Андрей Волков

«Хищные твари» и еще 5 новых хорроров с опасной подводной и лесной братвой

13 июля / Текст: Андрей Волков

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться