Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHyHbxvv5

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHyHbxvv5

Из отчаяния и надежд: обзор фильма «Конец века»

"Конец века" мог стать событием кинематографического сезона в России. Но не стал – в основном, по вине кинокритики. Избегая сколько-нибудь серьезного анализа фильма, коллеги-журналисты отделывались ничего не значащими фразами, то походя упрекая режиссера в "мракобесии", то констатируя, что он снял "очередной апокалиптический фильм". Штампы, приклеенные к Константину Лопушанскому лет пятнадцать назад, как выясняется, живы, хотя режиссер не просто стал другим. Он меняется с каждым фильмом, что в России само по себе – непозволительная роскошь. Массовая культура требует неизменности, будь то неизменность поп-певца или театрального режиссера "для интеллектуалов". А пластичный Лопушанский снимает большое авторское кино европейского уровня, что предполагает зрительскую чуткость к подвижности стиля, к нюансам и оттенкам.

Такого Лопушанского мы еще не видели. Вместо конца света, оживающих мертвецов, атомных бомбоубежищ, разрухи и потопа, коптилок и дрезин – комфорт неврологической клиники, укрытой польскими соснами. Вместо крика – негромкая беседа цивилизованных европейцев, для которых конец света – не более, чем гипотеза. Вместо сумятицы накатывающих друг на друга образов – всматривание в лица. Вместо мощных аккордов религиозной классики европейской музыки – прозрачный, но от этого не менее мистический джаз Валерия Белинова. Фильм стоит особняком не только в творчестве режиссера, но и во всем отечественном кинематографе. Он слишком серьезен, от него проще отмахнуться, о нем проще забыть.

Единственное, что роднит "Конец века" – и в этой шутке есть доля шутки – с господствующей на экранах России продукцией – это, как ни странно, новогодний фейерверк в финальных кадрах. Беззаботные люди празднуют наступление нового века, предпочитая не знать, что в России уже был октябрь 1993 года, и не догадываясь, что скоро и в их защищенном мире наступит сентябрь 2001-го. Создается впечатление, что об этом знал Лопушанский. Не мог не знать. Со времен "Писем мертвого человека", записанных по разряду "антивоенного кино", его голос – голос вопиющего в пустыне. Его страхи и тревоги могут быть необоснованными, но даже если они оправданы, то кажутся современникам надуманными. В блаженную эпоху перестройки "Посетитель музея" казался проявлением ретроградной паники перед наступающим изобилием. Изобилие наступило, в том числе – и на многих людей.

Очевидно, идиосинкразию у критики вызывает и то, что Лопушанский видит в событиях октября 1993-го года один из поворотных, необратимо трагических моментов современной истории. Их предпочитают называть "волнениями", "мятежом", а то и просто – "событиями". Лопушанский решился назвать вещи своими именами. В те дни в России шла гражданская война, в которой не было правых или виноватых, а были лишь жертвы. И "Конец века" – фильм о латентной гражданской войне, затронувшей душу каждого живущего в России и продолжающейся по сей день. Впрочем, об этом – и "Москва" Александра Зельдовича, и "Темная ночь" Олега Ковалова, и "Нежный возраст" Сергея Соловьева. Просто об этом не принято думать и говорить. Проще объявить героиню великой Ирины Соколовой "красно-коричневой", как в запале отчаяния делает ее дочь.

Так вот, 90 процентов современного российского кино можно назвать "кинематографом фейерверков". В искусственном, выхолощенном, бегущем от самой реальности, от самой жизни кинематографе неизменные фейерверки создают иллюзию всеобщего животного счастья, подменяют мысли, чувства, сценарий. Только в двух фильмах фейерверки кажутся трагическим предзнаменованием, наподобие горящих людей, метавшихся по улицам Рима накануне убийства Юлия Цезаря: в "Москве" Зельдовича и в "Конце века".

Судьба Лопушанского – это и судьба авторского кино в России, во всяком случае, той его линии, которую опрометчиво и поверхностно называют "линией Тарковского", хотя сам Тарковский вписывается в интернациональную традицию метафизического кинематографа от Мидзогути и Дрейера до Брессона и Бергмана. С легкой руки эпигонов отличительной чертой этой "линии" стали псевдомногозначительная туманность и намеки на то, что "посвященный" режиссер обладает неким знанием, недоступным толпе. Между тем, в реальности все обстоит совершенно наоборот. И Лопушанский в "Конце века" возвращается к истокам метафизического направления: к ощущению, быть может, нарушенной, но неистребимой гармонии мира; к внятности и простоте рассказанной истории; к невозможности, наконец, дать ответы на вечные вопросы. Вернее, ответы на них дает не режиссер, а его герои. Дурное дело – искать и находить какие-либо кинематографические аналогии, но "Конец века" властно напоминает о фильмах Бергмана, искусстве крупных планов опаленных женских лиц и опаленных чувств. Блестящий экранный дуэт Ирины Соколовой и Светланы Свирко не может не напоминать о "Персоне". Да и тема памяти, сострадания продолжает тот монолог-диалог, который вели у Бергмана замолчавшая девушка и пытающаяся вырвать ее из немоты медсестра.

Мораль фильма проста и очевидна: память – единственное, что придает смысл и жизни, и смерти. Вернее, единственное, что оформляет биологическое существование материи в осмысленную жизнь. Вытравить ее невозможно. Беспамятство – всего лишь иллюзия. Ради того, чтобы сказать об этом, очевидно, не стоило огород городить, фильм снимать, да и вообще "напрягаться". Но Борхес был прав: мировая культура рассказывает на протяжении тысячелетий всего лишь четыре истории. "Конец века", кстати, безупречно вписывается в борхесовскую классификацию: это фильм о "возвращении домой" или о невозможности туда вернуться. Весь смысл любого фильма – не в его морали: вобщем-то, количество моральных максим ограничено. Смысл – в очередном переживании экранными персонажами вечной коллизии, поскольку коллизия эта разрешается каждый раз по-новому. И необходимость отвечать каждому человеку на одни и те же вопросы – и есть смысл жизни, постижение самого себя.

Почти никто не обратил внимания и на то, что "Конец века" – первый в России фильм, отдающий себе отчет в реальности совершившейся в мире "психоделической революции". Современная цивилизация предпочитает травить своих подданных разрешенными наркотиками "белых людей", в испуге шарахаясь от иных психоделиков. Между тем, в отличие от водки или табака, прочие нетрадиционные препараты имели, прежде всего, магическое, ритуальное значение. Тезис об их связи со Знанием – не пошлость и не журналистский штамп, а исторический факт. Удивительно, что режиссер оказался особенно чувствительным к этому факту и во многом вдохновлялся в работе над фильмом трудами чешского психиатра и философа Станислава Гроффа, применявшего к своим пациентам ЛСД для пробуждения воспоминаний о "прошлых жизнях". "Прошлые жизни" – выражение банальное, вульгаризированное, но трудно найти другие слова для определения того потока времени, в котором существует каждый из обитателей Земли. И режиссеру удается создать пластический, визуальный аналог этого потока, рождающийся из неторопливых прогулок по парку, из отчаяния и надежды, из женских глаз, из проездов по автобанам, падающей листвы, шелеста музыки…

Главное

Подростки, судьи и токсичные отходы: что смотреть после «Переходного возраста»?

Сегодня / Текст: Владимир Ростовский

Подростки, судьи и токсичные отходы: что смотреть после «Переходного возраста»?

Сегодня / Текст: Владимир Ростовский

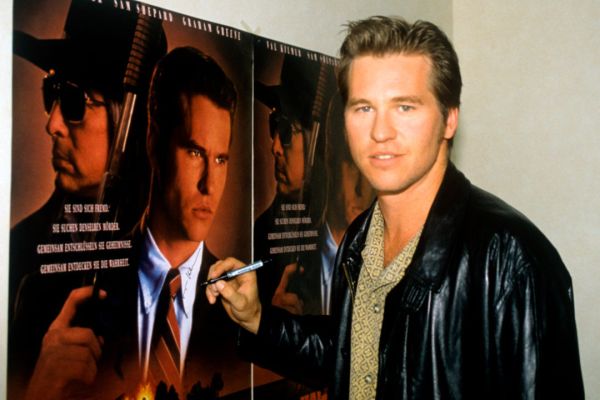

Реквием по Айсмену: каким мы запомним Вэла Килмера?

Сегодня / Текст: Гия Сичинава

Реквием по Айсмену: каким мы запомним Вэла Килмера?

Сегодня / Текст: Гия Сичинава

Кокетка, инди-королева 1990-х, любительница поговорить о моде и собаках — 8 причин полюбить Паркер Поузи

Сегодня / Текст: Яна Телова

Кокетка, инди-королева 1990-х, любительница поговорить о моде и собаках — 8 причин полюбить Паркер Поузи

Сегодня / Текст: Яна Телова

Что смотреть в кино на этой неделе: «Смерть единорога» и «Надо снимать фильмы о любви»

2 апреля / Текст: Алихан Исрапилов

Что смотреть в кино на этой неделе: «Смерть единорога» и «Надо снимать фильмы о любви»

2 апреля / Текст: Алихан Исрапилов

Знакомьтесь, звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд — девушка с незабываемой улыбкой

2 апреля / Текст: Оля Смолина

Знакомьтесь, звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд — девушка с незабываемой улыбкой

2 апреля / Текст: Оля Смолина

Он сказал, она сказала: рецензия на мини-сериал «Хорошая американская семья», основанный на реальных событиях

2 апреля / Текст: Яна Телова

Он сказал, она сказала: рецензия на мини-сериал «Хорошая американская семья», основанный на реальных событиях

2 апреля / Текст: Яна Телова

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться