Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

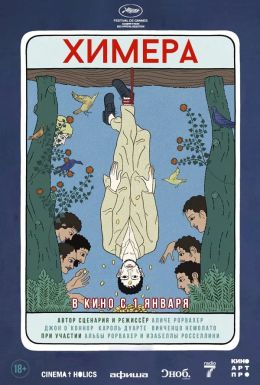

Канны-2023: рецензия на фильм «Химера» — печальную сказку об утраченной любви от Аличе Рорвахер

Тонкое кружево волшебных чувств, которое незаслуженно проигнорировало жюри Каннского кинофестиваля (но не мы!).

Тонкое кружево волшебных чувств, которое незаслуженно проигнорировало жюри Каннского кинофестиваля (но не мы!).

«Простите, но вы не досмотрите этот сон», — извиняется контролер в поезде перед потрепанным синьором в белом льняном костюме (таком же потрепанном, как и сам молодой человек). Артуру (хрупкий душой Джош О’Коннор) снилась любовь, которая больше не живет на свете: светловолосая девушка в красном распускала длинную нить шерстяного подола. После невосполнимой потери Артур стал чувствительнее к миру мертвых — словно радар, печальный мужчина ищет врата к возлюбленной, а находит захороненные сокровища. Расхитители гробниц этрусков продают ценности, а Артур мечтает обменять дар видеть почву насквозь на билет в объятия, которые разомкнулись.

Джош О’Коннор в роли Артура на кадре из фильма «Химера»

Аличе Рорвахер — итальянская прядильщица магического реализма: в кружеве обыкновенного волшебства кинематографистки переплетаются тонкие наблюдения, витиеватые вымыслы, трепетные чувства и невыносимая искренность бытия, на которую больно смотреть — как на солнечный свет. Артур — и Орфей, и Пиноккио, и кучерявый волшебник, и простой смертный, и немножко бессмертный: он бродит, укутанный в одеяло сновидений, с лозой-рогаткой, пытаясь вспороть брюхо земли. Нажива проводника вряд ли интересует: молодой человек не меняет костюм и спит на досках, изредка навещает бабушку не по крови, но по любви (Изабелла Росселлини). Итальянские 80-е в кадре дышат полной грудью, превращая кислород в мерцающую дымку сумасшедшей витальности, по уши влюбленной в вечность. Вечность, которую можно потрогать руками, сжать в ладони и убрать в карман, чтобы носить с собой или продать на базаре ценностей.

Джош О’Коннор в роли Артура на кадре из фильма «Химера»

Аличе с озорным прищуром то и дело меняет формат кадра, качество пленки, дурачится и проникновенно смотрит прямо в глаза, боясь отвести взгляд, чтобы не упустить самое важное. В кадре узнается все то и все те, кого хочется узнать: хоть Федерико Феллини, хоть Карло Коллоди, хоть мифы и легенды Древней Греции, хоть мраморные скулы безымянных скульптур. Италия — не только мать вечных городов, но и девушка в пышной юбке (Карол Дуарте), которая умеет проникновенно петь и красиво смущаться, стоит робкой улыбке коснуться губ Артура. Рождается рифма, удивительная в мимолетной красоте (не)совпадения: Дуарте сыграла Эвридику в оде сестринству Карима Айнуза «Невидимая жизнь Эвридики», а теперь уступает аллегоричное платье мифической особы, которая скрылась в царстве теней.

Джош О’Коннор и Аличе Рорвахер на съемках фильма «Химера»

Италия-девушка хочет взаимно влюбиться, танцевать на пляже и не беспокоить мертвых, Италия-государство хочет то ли навсегда расстаться, то ли глубже закопать свои тайны. Вся страна будто и есть одна большая гробница с сокровищами, холодная колыбель замершего величия: Италия веками пеленает утраты — одну за другой. Рорвахер созерцает роман жизни и смерти, прошлого и будущего: стремительный и отрывочный, страстный и непостоянный. Мимо руин истории проносятся балаганом «циркачи-трубадуры» (а на самом деле обычные воры) на тракторе, статуи теряют головы, но прочно держатся когтями за пьедестал: Аличе нежно любит своих сирот, чумазых и бесприютных, каждый второй — кот Базилио, каждая третья — лиса Алиса. Будто незваные гости на бесконечном карнавале бытия: жизнь с грязными пятками, смерть с чистыми помыслами.

«Химера» — фильм-секрет, который кинематографистка тихонько шепчет на ушко, прикрывая рот рукой: полотно образное, созерцательное, вольное в своих фантазиях. Впервые каннское жюри оставило режиссерку без комплиментов в золоте или бронзе, не дав картине наград: «Счастливый Лазарь» на фестивале был отмечен за сценарий, «Чудеса» получили Гран-при жюри. Меж тем Рорвахер представила одну из немногих картин смотра, где царит абсолютная любовь. Химера — и монстр, сросшийся из обломков культур и цивилизаций Апеннинского полуострова, и сладкая греза о девушке-сновидении, которая однажды обязательно сбудется, и застывшее чудо непостижимости времени. Аличе Рорвахер раскрывает нежное сердце и умывает щеки солеными слезами: «простите, но вы не досмотрите этот сон», потому что он снится сеньору в потрепанном пиджаке.

- Ответить

Главное

Рецензия на сериал «Между нами химия»: у мамы есть секрет

22 апреля / Текст: Настасья Горбачевская

Рецензия на сериал «Между нами химия»: у мамы есть секрет

22 апреля / Текст: Настасья Горбачевская

Авторы Film.ru о второй серии «Одних из нас»: лучший эпизод или бледный копипаст игры?

22 апреля

Авторы Film.ru о второй серии «Одних из нас»: лучший эпизод или бледный копипаст игры?

22 апреля

ММКФ-2025: рецензия на драму «Почтарь» — отправление задерживается

22 апреля

ММКФ-2025: рецензия на драму «Почтарь» — отправление задерживается

22 апреля

А это не тот парень из «Мы — Миллеры»? 8 ярких ролей Уилла Поултера

22 апреля / Текст: Егор Козкин

А это не тот парень из «Мы — Миллеры»? 8 ярких ролей Уилла Поултера

22 апреля / Текст: Егор Козкин

Рецензия на сериал «Американский сыр» — ретро-драмеди о харизматичной семейке мечтателей

21 апреля / Текст: Максим Ершов

Рецензия на сериал «Американский сыр» — ретро-драмеди о харизматичной семейке мечтателей

21 апреля / Текст: Максим Ершов

Рецензия на фильм «Эрик ЛаРу» – режиссерский дебют актера Майкла Шеннона

21 апреля / Текст: Константин Мышкин

Рецензия на фильм «Эрик ЛаРу» – режиссерский дебют актера Майкла Шеннона

21 апреля / Текст: Константин Мышкин

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

.jpeg)

Пожаловаться

Пожаловаться