Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

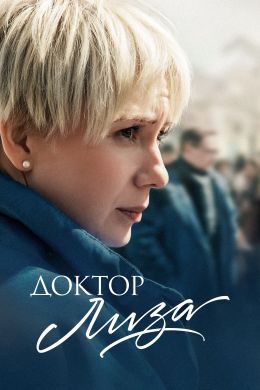

Кинотавр 2020: рецензия на фильм «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли

Светлое и простое кино, которое так долго ждал Минкульт. И которое, как ни странно, стоит ждать зрителям.

Доктор Елизавета Глинка (Чулпан Хаматова) — легенда московских улиц. Для одних — королева бомжей, которая связала жизнь с представителями социального дна, для других — спасительница бездомных людей, неспособных получить помощь в государственных больницах и потерявших надежду на нормальное будущее. В небольшом офисе она принимает всех без разбора: обезображенных и травмированных (но не настолько, чтобы противоречить рамкам слезливой мелодрамы), разочаровавшихся и нуждающихся в моральной поддержке или, как Михаил (Филипп Авдеев), ищущих морфин для смертельно больной дочери. По суровому закону — другого у Карас, кажется, не существует — необходимо ждать, когда лекарство придёт в конкретную районную аптеку, но для девочки каждая минута без препарата равнозначна пыткам.

Так и зарождается один из центральных конфликтов «Доктора Лизы» — второго фильма 31-го фестиваля «Кинотавр», в этот же день составившего любопытный дабл-фичер с трогательно-добродушной камынинской «Хандрой». Хотя до дебютантского неистовства открывающей картины конкурса Карас далеко: её кино выверено до мелочей, и даже чеховские Трибунцевы (аналоги чеховских ружей, обязательно выстреливающих в финале), словно по команде «Пли!», активизируют поток зрительских слёз. С таким опытом в жанре драмеди (или мелодрамеди?) структурированность «Доктора Лизы», впрочем, воспринимается вполне естественно, как ожидаемая закономерность.

Выкрав заветный морфин из больницы, где работает её друг Шевкунов (Константин Хабенский, жалобно сетующий на бюрократизм), Лиза спешит к семье Михаила, но авантюра не остаётся незамеченной. Местный Бармалей — или, иначе говоря, шишка из силовых структур — приказывает следователю Колесову (Андрей Бурковский, периодически говорящий интонациями Валеры из «Даёшь молодежь») воспользоваться ситуацией и взять врачиху, чьи инициативы начинают мешать местной верхушке, с поличным. Тот, в свою очередь, находит женщину, но хитрит и даёт ей время до восьми вечера, чтобы вернуть препарат.

Это лишь один из многих конфликтов в фильме Карас. Есть ещё, например, сюжетная линия с уже упомянутым Трибунцевым, вымаливающим у Лизы грамоту за борьбу с мировым злом, или бездомный с амнезией, которого героиня на протяжении всей истории пытается пристроить в государственную клинику. Карас, что удивительно, вступает в синергию с главным персонажем своего кино: обе они — женщины на грани нервного срыва посреди производственного ада (ведь съёмки — это то ещё испытание), которые умудряются держать ситуацию под контролем и не забывать о самых незначительных мелочах. Даже если ради этой мелочи придётся нестись на другой край Москвы и ставить под угрозу своё благополучие. И уж тем более если этот шаг позволить продлить жизнь пациента на пару лишних часов или дней.

Время в «Докторе Лизе» вообще величина аномальная. Во многом классицистическое, это кино придерживается драматургического единства и описывает лишь сутки из жизни героини. Бытовая синекдоха (один день даёт понять ритм всей жизни Лизы) здесь чуть ли не самый эффектный приём, который даже такой конвенциональный скупой концепт делает выразительнее, чем он кажется поначалу. Да и вообще при всей своей предсказуемости и типичности «Доктор Лиза» умудряется мастерски разрушать ожидания суровых скептиков: вместо рафинированной драмы о тяжкой судьбе правозащитницы в России — драмеди-притча безо всяких формальных академических мотивировок. Даже на вопрос Колесова о том, почему Лиза, вышедшая замуж за богатого американца, выбрала именно такую жизнь, героиня отвечает лишь эмоциональными обрывками фраз. Рационализировать её порывы — значит говорить не о конкретной художественной истории, а пытаться понять феномен реального персонажа.

Эта естественность свойственна даже диалогам — живым и непринуждённо разыгранным главными артистами российской эстрады. Вообще речь «Доктора Лизы» с её речевыми маркерами (любимое выражение героини — вариации фразы «Я с тобой не могу») создаёт парадоксально литературное поле, в последний раз настолько же заметно выразившееся в «Кислоте». И сколько бы Чулпан Хаматова ни конструировала образ волевой самоотверженной женщины, способной использовать все методы от кнута до пряника, её характер, думается, тоже продукт уникального авторского взгляда на то, как объединить естественно-простое и натуральное с выверенным кинематографическим и драматургическим.

Если угодно, «Доктор Лиза» — компромисс (в том числе и по отношению автора к своему методу), но тот, что устраивает поголовно всех: и циников с их постоянными претензиями к лживой сентиментальности, и страждущих мелодраматических коллизий. Не способный вызвать радикальные чувства и ощущения, но умеющий прежде всего усмирить, проявить нежность и весёлость, понимание и сочувствие. Может быть, и фильм-момент, вылетающий из памяти через пару-тройку дней. Но уроки эмпатии, как известно, необходимо закреплять, а спать на вчерашней добродетели — нонсенс. Если уж запрос общественности задаёт тренды, то подобные тренды надо реализовывать именно таким образом. У кошки боли, у собачки боли, а у российского кино, надеемся, после «Доктора Лизы» болей (в том числе и головных) будет поменьше.

Главное

Рецензия на фильм «Горная невеста» — нежную драму о взрослении в маленькой деревушке

Сегодня / Текст: Настасья Горбачевская

Рецензия на фильм «Горная невеста» — нежную драму о взрослении в маленькой деревушке

Сегодня / Текст: Настасья Горбачевская

Капитан Фантастик: 6 новых проектов с Педро Паскалем, которые мы ждем

Сегодня / Текст: Егор Козкин

Капитан Фантастик: 6 новых проектов с Педро Паскалем, которые мы ждем

Сегодня / Текст: Егор Козкин

Назад в будущее: рецензия на седьмой сезон сериала «Черное зеркало»

14 апреля / Текст: Оля Смолина

Назад в будущее: рецензия на седьмой сезон сериала «Черное зеркало»

14 апреля / Текст: Оля Смолина

Рецензия на фильм «2073» — постапокалиптическую фантастику с кадрами сегодняшней хроники

14 апреля / Текст: Максим Ершов

Рецензия на фильм «2073» — постапокалиптическую фантастику с кадрами сегодняшней хроники

14 апреля / Текст: Максим Ершов

Педро Паскаль или Крис Эванс? Все, что известно о фильме «Материалистка» Селин Сон

14 апреля / Текст: Анастасия Воробей

Педро Паскаль или Крис Эванс? Все, что известно о фильме «Материалистка» Селин Сон

14 апреля / Текст: Анастасия Воробей

Как подводники с чудищем морским сражались: рецензия на фильм «Кракен»

14 апреля / Текст: Максим Ершов

Как подводники с чудищем морским сражались: рецензия на фильм «Кракен»

14 апреля / Текст: Максим Ершов

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться