Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

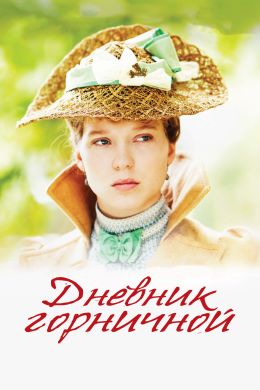

Рецензия на фильм «Дневник горничной»

Однобокая экранизация классической французской сатиры, которая укоряет мужчин и обеляет женщин

Однобокая экранизация классической французской сатиры, которая укоряет мужчин и обеляет женщин.

Франция конца XIX века. Молодая горничная Селестина (Леа Сейду), которая обычно работает в Париже, получает работу в семье пожилых провинциалов. Прибыв на новое место службы, привлекательная девушка сразу становится объектом домогательств и ухаживаний со стороны всех окружающих ее мужчин – от кучера до соседа-помещика. Хотя Селестине претят старики, она быстро осознает, что рано или поздно ей придется сдаться. Ведь таковы правила игры для женщин ее сословия…

«Дневник горничной» Бенуа Жако – это уже третья полнометражная экранизация классического романа Октава Мирбо (если не считать выпущенной в 1974 году французской эротической комедии «Селестина», которая проходит по ведомству не «экранизаций», а «порнопародий»). Две предыдущие ленты сняли классики европейского кино Жан Ренуар и Луис Бунюэль, и потому некоторые рецензии на новую постановку начинаются с утверждения об ее абсолютной ненужности. Мол, после двух мэтров тема полностью исчерпана, поскольку «Дневник» – не какая-нибудь фантастическая сага, которая может выиграть от убедительных современных спецэффектов, недоступных режиссерам прошлого столетия.

На деле, однако, все, кто с порога отметает необходимость новых экранизаций «Дневника», расписываются в профессиональной небрежности. Ведь даже поверхностное сравнение романа Мирбо с его киноверсиями показывает, что книга 1900 года и фильмы 1946-го, 1964-го и 2015 годов – это четыре совершенно разных произведения, у которых куда меньше общего, чем, например, у всевозможных инкарнаций «Трех мушкетеров». И при таком подходе к экранизации «Дневника» снимать новые фильмы можно до бесконечности – ни один из них не будет повторением пройденного.

Почему так получилось? Потому что книга Мирбо – это едкая и всеобъемлющая критика европейского общества. «Дневник» настолько яростен и язвителен, что до сих пор не нашлось постановщика, который бы решился воспроизвести на экране все его направления атаки. Поэтому, вместо того чтобы штурмовать этот Эверест бескомпромиссных «наездов» (иначе не скажешь!), постановщики используют «Дневник» как своего рода кляксу Роршаха – выделяют одну или несколько наиболее близких им тем романа и игнорируют все остальное, существенно перерабатывая повествование по своему вкусу. Так, Ренуар превратил «Дневник» в классовую мелодраму и завершил картину на совершенно не свойственной книге оптимистичной ноте. С тем же успехом можно было закончить экранизацию «Мертвых душ» раскаянием Чичикова и его уходом в монастырь. Бунюэль же сосредоточился на расцвете европейского нацизма (главный герой романа, лакей Жорж, обожает рассуждать об уничтожении евреев) и уделил лишь толику внимания нравственной критике прислуги и буржуазии, которая для Мирбо была важнее критики антисемитизма Жоржа.

А что же Бенуа Жако, постановщик недавних французских фильмов «3 сердца» и «Прощай, моя королева»? Его лента, пожалуй, ближе всего к агрессивному тону Мирбо, потому что новый «Дневник» – это страстный феминистский памфлет, ставящий во главу угла угнетение бедных женщин мужчинами всех сословий и богатыми женщинами. Да, мужчины и в предыдущих экранизациях не всегда вели себя как джентльмены. Но у Жако представители сильного пола предстают паноптикумом обманщиков, воров, насильников и мерзавцев, а иногда и жестоких убийц. И служанкам остается лишь мучиться, вынужденно мириться с происходящим и жаловаться друг другу на жизнь в те редкие дни, когда хозяева дают им выходной и позволяют встречаться с подругами.

В книге Мирбо все это, так или иначе, было, но писатель всем сестрам раздает по серьгам, и героини романа ничуть не лучше героев. Селестина, например, откровенно презирает отставших от парижской моды провинциалов и старается играть на чувствах окружающих, а в эпилоге становится такой же вздорной госпожой, каким раньше прислуживала. Ее характер довольно точно описывается модным ныне словом «небыдло», и она не только страдает сама, но и заставляет страдать других. Героиня же Леа Сейду предстает если не совершенно невинной овечкой, то по преимуществу жертвой нравов и обстоятельств. Иногда она огрызается, но это лишь слова – ей нечего противопоставить закабалившей ее патриархии.

Приведем лишь один пример того, как Жако и его коллеги обеляют героиню. В романе есть гротескная сцена, в которой героиня заключает с соседом пари, что бывший офицер, хвастающийся своей всеядностью, не решится съесть своего ручного хорька. После того как Селестина со злобным настоянием несколько раз повторяет условия пари, сосед решается убить и съесть животное. В фильме есть аналогичный момент, но в нем Селестина лишь вскользь и без всякой задней мысли замечает, что отставник ест все, кроме своего домашнего любимца, и сосед немедленно и без колебаний убивает зверька и приказывает его зажарить. Как видите, у Мирбо оба персонажа хороши, а у Жако вся вина ложится на «двинутого» вояку.

Еще один показательный аспект постановки. Если у Ренуара и Бунюэля главную роль играли 35-летние актрисы, выглядящие на свой возраст и воспринимающиеся как взрослые, опытные и умеющие себя поставить женщины, то у Жако 28-летняя Сейду смотрится как вчерашний подросток, и ведет она себя порой не как женщина и даже не как девушка, а как девчонка. В свою очередь, «подкатывающие» к ней старики воспринимаются как «старые козлы», и никак иначе.

У такого подхода к экранизации «Дневника» есть определенный смысл, поскольку трудно было бы смотреть полнометражную картину, в которой все персонажи вызывают презрение. Так что режиссеры вынуждены обелять Селестину, чтобы зрителям было кому сопереживать. Но если у Ренуара и Бунюэля она была активной героиней и ее действия продвигали сюжет, то у Жако Селестина оказывается пассивным персонажем, и потому сюжет топчется на месте. В сущности, новый «Дневник» сводится к повторениям на разные лады того, что бедным женщинам в 1890-х было туго. Очень туго. Очень, очень туго. Вплоть до убийства своих новорожденных детей. А когда в конце картины сюжет все же дает о себе знать, то действия героини становятся противоречивыми и непонятными, не объяснимыми даже «женской логикой».

Что ж, по крайней мере, «Дневник» Жако позволяет полюбоваться на моду конца позапрошлого века в цвете (предыдущие экранизации были черно-белыми). И она этого достойна – в фильме не протолкнуться от стильных старомодных платьев и пышных шляпок. Но, конечно, даже костюмное кино нужно в первую очередь оценивать по качеству сценария, а не по яркости нарядов.

Главное

Неочевидные подвиги: за что мы любим Джейсона Стэйтема

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

Неочевидные подвиги: за что мы любим Джейсона Стэйтема

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

О, где же ты, слава: почему «Внутри Льюина Дэвиса» – самый необычный фильм братьев Коэн?

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

О, где же ты, слава: почему «Внутри Льюина Дэвиса» – самый необычный фильм братьев Коэн?

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

Сила трех нас спасет?.. Что скрывали звезды культового сериала «Зачарованные»

Сегодня / Текст: Оля Смолина

Сила трех нас спасет?.. Что скрывали звезды культового сериала «Зачарованные»

Сегодня / Текст: Оля Смолина

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Мадам президент стреляет первой: рецензия на боевик «Большая двадцатка»

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Мадам президент стреляет первой: рецензия на боевик «Большая двадцатка»

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на сериал «Умираю, как хочу секса» — провокационную комедию о женщине в поисках оргазма

11 апреля / Текст: Оля Смолина

Рецензия на сериал «Умираю, как хочу секса» — провокационную комедию о женщине в поисках оргазма

11 апреля / Текст: Оля Смолина

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться