Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

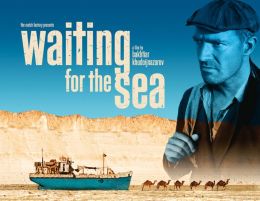

Рецензия на фильм «В ожидании моря»

Экзотика и местный колорит – это, конечно, хорошо, но историю искупления и преодоления можно рассказать и менее коверканным языком. Не нужно обижать зрителя недоверием к наличию у него вкуса и разума

Трейлер

Много лет назад капитан рыболовецкой шхуны Марат отправился в море вместе со своей возлюбленной. Буря потопила корабль, команда погибла, девушка пропала, а самого Марата стихия выбросила на песчаный берег. После тюремного заключения за халатность капитан без корабля возвращается в тот же порт. Только порт превратился в развалины, море ушло, оставив за собой безжизненную пустыню. Местные жители считают, что Марат навлек проклятие, а сам моряк берется в одиночку отыскать дорогу к морю и найти успокоение для своей души.

Начальный титр фильма «Сделано при поддержке Министерства культуры Казахстана» и тема «покинувшего насиженные места» моря буквально заставляет заглянуть в справочники – а что еще делают казахские кинематографисты? Оказывается, в количественном соотношении все довольно неплохо – за неполный 2013 год Казахстан отметился более чем тремя десятками картин. Значит, работает индустрия, если есть и режиссеры, и сценаристы, и проекты разнообразных жанров. Откуда же взялась такая слабая работа, как «В ожидании моря»?

Слабость картины чувствуется буквально с первых кадров, с первых диалогов героев. Создатели артхаусных драм давно перестали прятать тот нехитрый факт, что картины их часто делаются «на экспорт», с прицелом на международные фестивали, узкий прокат по мировым очагам культуры, демонстрацию в кинематографических вузах. Отсюда явный переход в общении фильма и зрителя с доверительной беседы на истеричный крик – очень часто фестивальное кино буквально вопит с экрана: «Вот я какое! Смотри! Не пропусти и кадра! Я расскажу о главном!» «В ожидании моря» кричит особенно пронзительно – вот вам пустыня, вот женщины в национальных костюмах вершат ритуал перед выходом в море рыбаков, вот счастливые влюбленные, чьи волосы разметал непослушный ветер, вот дети, вот белые голуби, раскаляющие и без того ослепительную от степного солнца картинку. Каждым кадром режиссер Бахтиер Худойназаров словно зажимает голову зрителя в тиски и внушает: «Вот он – Казахстан. Вот степь, вот утлые местные жилища, вот несчастные, забытые, заброшенные люди, вся связь с цивилизацией которых заключается в редких визитах районного автобуса. Вот она настоящая жизнь. Подлинная соль земли».

И ладно бы визуальный ряд, справиться с песочной, почти бесцветной картинкой можно, тем более что со временем необычными пейзажами удается даже проникнуться. Куда хуже дела обстоят со сценарием – если историю капитана, не желающего расставаться с кораблем и ищущего дорогу к морю, понять можно, то ту манеру, которой эта история разыграна – никогда. Представить, что актеры на полном серьезе могут настолько бездарно использовать свои таланты, очень трудно. Каждый диалог превращается в нелепое зачитывание реплик, каждая драматическая встреча душит своей театральностью в худшем смысле слова, с каждым шагом герои будто преодолевают преграду нормальности, границу естественности, толщу адекватности, чтобы выкинуть неуместное коленце, передавить, переиграть, перегнуть настолько сильно, что на это неприятно смотреть. Эта манера была бы простительна студентам-театралам, считающим, что на сцене нужно умереть, даже если ты произносишь лишь «Кушать подано», или постмодернистам вроде Киры Муратовой, в своем «Вечном возвращении» выкрутившей ручку баланса игры и жизни до положения «сценический максимум». Но в фильме о житейской и вполне серьезной истории, за которой можно разглядеть мысль, выглядит это кривляние не слишком уместно. Тем более устами Егора Бероева, актера, не лишенного таланта и навыков игры.

Под таким соусом особенно раздражают второстепенные линии – явно инородный в повествовании герой Прилучного лишь тянет экранное время, с обращением к местным шаманам лента буксует, «бизнесмен», искушающий главного героя, выглядит беглецом из российской чернухи начала 90-х. Собранные режиссером части оказались деталями разных конструкторов – из них можно что-то собрать, но демонстрировать это на людях не стоит. Это раздражает, но не своей непонятностью – идея фильма как раз проста, человечна и объяснима, – а напротив, каким-то унизительным разжевыванием всего происходящего. Режиссеру, конечно, виднее, но зрителя за окончательного болвана держать не надо – мы поверим, что корабль найдет свое море, пусть и на том свете, а вот в то, что немец Бальтазар отказывается говорить без выкручивания рук – простите. От таких не только море сбежит, но и голая степь с пустыней.

Главное

Неочевидные подвиги: за что мы любим Джейсона Стэйтема

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

Неочевидные подвиги: за что мы любим Джейсона Стэйтема

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

О, где же ты, слава: почему «Внутри Льюина Дэвиса» – самый необычный фильм братьев Коэн?

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

О, где же ты, слава: почему «Внутри Льюина Дэвиса» – самый необычный фильм братьев Коэн?

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

Сила трех нас спасет?.. Что скрывали звезды культового сериала «Зачарованные»

Сегодня / Текст: Оля Смолина

Сила трех нас спасет?.. Что скрывали звезды культового сериала «Зачарованные»

Сегодня / Текст: Оля Смолина

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Мадам президент стреляет первой: рецензия на боевик «Большая двадцатка»

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Мадам президент стреляет первой: рецензия на боевик «Большая двадцатка»

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на сериал «Умираю, как хочу секса» — провокационную комедию о женщине в поисках оргазма

11 апреля / Текст: Оля Смолина

Рецензия на сериал «Умираю, как хочу секса» — провокационную комедию о женщине в поисках оргазма

11 апреля / Текст: Оля Смолина

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться