Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

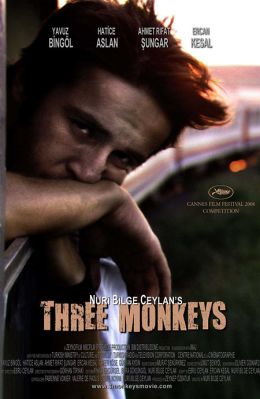

Рецензия на фильм «Три обезьяны»

"Три обезьяны" Нури Билге Джейлана, отмеченные каннским Гран-при, при ближайшем рассмотрении оказались ничем иным, как турецким Звягинцевым.

Трейлер

Турецкий провинциальный политик Сервет (Эркан Кесаль) – хитрый, коренастый мужичок с головой-тыквой – засыпает за рулем и сбивает насмерть пешехода как раз во время выборов. В тюрьму, однако, отправляется не он, а его водитель Эюп (Явуз Бинголь) – при условии полного сохранения содержания и выплаты хороших премиальных. Выйдя на свободу через девять месяцев, Эюп обнаруживает дома неприятную картину: сын (Ахмет Рифат Сунгар) рассекает на подержанной иномарке и явно недоговаривает что-то важное, а жена (Хатис Аслан), которой названивает по мобильному неизвестный баритон, избегает исполнения супружеского долга. Проходит время, и в дверь к Эюпу опять стучится турецкая полиция.

"Три обезьяны" проходят по ведомству турецкого арт-хауса, поэтому на всем протяжении сеанса зрителя сопровождают не оптимистичные звуки стамбульского базара, а таинственные шорохи и потусторонняя капель, как будто в темном помещении размером с мечеть Султанахмеда завелись мыши и забыли закрутить кран. Журчание сломанной сантехники, похоже, вообще самый любимый звук Нури Билге Джейлана, питающего болезненную склонность к ватной тишине, даже если в кадре у него проносится поезд и шумит морской прибой. Слабость, вполне извинительная для любого мыслящего существа, выросшего в галдящей Азии, породившей, таким образом, самую представительную генерацию молчаливых мастеров экрана.

Любите многозначительно молчать – бог с вами, молчите. Издержки, однако, заключаются в том, что если из "Трех обезьян" удалить всю воду, накапавшую за полуторачасовой сеанс пост-колониального арт-хауса, полезного вещества от трех экзотических животных останется с гулькин нос. Примерно раз в тридцать минут герои фильма идут на сделку с совестью, три раза от этого внутренне страдают под спорадические шорохи и потустороннюю капель, а два трупа – в начале фильма и в конце – закрывают действо траурными скобками. Намекающими, что из истории этой непростой семьи могло получится что-то более оживленное, чем сделанный для каннского конкурса турецкий Звягинцев. За скобки вынесен еще и третий труп – сына Эюпа, умершего совсем маленьким. В фильме он фигурирует в виде призрака голого младенца с мешками под глазами, навещающего поочередно всех членов семьи. И которого режиссер не устает поливать водой из ковшика, так что шум незакрученного крана исходит, судя по всему, именно отсюда.

Пора бы, однако, этот краник закрутить. Вариант, когда вместе с путевкой к турецким берегам будут вручать увесистую пачку галлюциногенов, чтобы по прибытии шум набегающей волны превратился в звук протекшего толчка, тропическое солнце – в засиженный мухами торшер, а из-за теплого моря надвигался тучей апокалипсис, безусловно, имеет право на существование. Но когда в такую картину мира начинают верить местные жители и срубать за это комиссионные на Лазурном берегу – это уже слишком. Однако на Каннском фестивале, где Джейлану в прошлом году вручили Гран-при, убеждены в обратном и продолжают поддерживать на местах нездоровую тенденцию.

В этом году главный приз отдали филиппинцу, тоже испытывающему явное отвращение к жизни. Национальных кинематографий, не испытывавших это чувство, еще достаточно, поэтому за будущее мирового арт-кино становится как-то тревожно и обидно.

Главное

Неочевидные подвиги: за что мы любим Джейсона Стэйтема

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

Неочевидные подвиги: за что мы любим Джейсона Стэйтема

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

О, где же ты, слава: почему «Внутри Льюина Дэвиса» – самый необычный фильм братьев Коэн?

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

О, где же ты, слава: почему «Внутри Льюина Дэвиса» – самый необычный фильм братьев Коэн?

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

Сила трех нас спасет?.. Что скрывали звезды культового сериала «Зачарованные»

Сегодня / Текст: Оля Смолина

Сила трех нас спасет?.. Что скрывали звезды культового сериала «Зачарованные»

Сегодня / Текст: Оля Смолина

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Мадам президент стреляет первой: рецензия на боевик «Большая двадцатка»

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Мадам президент стреляет первой: рецензия на боевик «Большая двадцатка»

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на сериал «Умираю, как хочу секса» — провокационную комедию о женщине в поисках оргазма

11 апреля / Текст: Оля Смолина

Рецензия на сериал «Умираю, как хочу секса» — провокационную комедию о женщине в поисках оргазма

11 апреля / Текст: Оля Смолина

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться