Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUyKuqLi

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUyKuqLi

Как менялись герои Голливуда — от суровых ковбоев к нежным супергероям-семьянинам

В честь 23 февраля рассказываем, как менялся взгляд на маскулинность в голливудском кино – от Джона Уэйна к Тимоти Шаламе.

Джон Уэйн — национальный герой

Конечно, звёзды существовали почти с самого появления киноиндустрии в Голливуде — ещё в 10-х годах XX века люди толпами ходили на фильмы «великих немых»: Чарльза Чаплина, Бастера Китона и Гарольда Ллойда. Выделить их экранных героев в некий архетип, впрочем, сложно. Как и трудно представить, будто тот же Бродяга для кого-то стал ролевой моделью и определил то, как должен выглядеть «настоящий мужчина».

Поэтому предлагаем начать отсчёт с Джона Уэйна. В 1939-м вышел «Дилижанс» Джона Форда — фильм, примечательный не только тем, что это до сих пор один из самых впечатляющих боевиков за всю историю, но и тем, как эффектно он представляет своего протагониста. Общий план, лошади с повозками скачут по американским прериям. Вдруг кто-то окликает караван. Внезапно из ниоткуда, появляется статный мужчина с седлом в руках и широкополой шляпой на голове. Он прокручивает на руке винтовку, пока камера быстро приближается и, наконец, останавливается прямо у его лица. И вот герой рождён. Грубоватый, впотевший, немного удивлённый Ринго Кид, который в финале будет ловко отстреливаться от коренных американцев и совершать невероятные трюки на конях.

Джон Уэйн вовсе не придумал образ лихого ковбоя, но именно он стал главным национальным героем в кинематографе США. Отражением «фронтирного прошлого страны», как писали его биографы. Воплощением главных американских идеалов: невероятно маскулинный, суровый индивидуалист, всегда встающий за свободу и справедливость. Он и в жизни был таким: скажем, когда Кирк Дуглас решил сыграть Винсента Ван Гога, Уэйн раскритиковал его, заявив: «Нас и так осталось мало. Мы должны играть сильных, жёстких персонажей, а не этих слабых ******». Неудивительно, что для многих иностранцев он тоже стал отражением всего американского. Скажем, при посещении США встречу с Уэйном запрашивали император Японии Хирохито и Никита Хрущёв.

Он был такой не один. В 40-50-х годах актёры вроде Гэри Купера, Кларка Гейбла, Генри Фонды и, разумеется, Хамфри Богарта тоже закрепили за собой образы героев-харизматиков, способных сразить любого своим шармом или, если не выйдет, точным выстрелом (хотя Гейбл всё же сильно предпочитал первое). Не зря они так часто играли в вестернах или нуарах — фильмах, где протагонисты традиционно сильные мужчины, сильнее, чем сама жизнь. Ни у кого не могло возникнуть ни единого сомнения в их мужественности, железной воле и обезоруживающем чувстве стиля.

Мужчины тоже плачут

В 50-х по традиционному образу героя был нанесён первый серьёзный удар. Режиссёры начали активно исследовать обратную сторону мужественности: как раз в это время Роберт Митчем играет в «Ночи охотника» и чуть позже в «Мысе страха», показывая гиперболизированную версию тех самых «суровых индивидуалистов», обаятельных демонов во плоти, способных на самые страшные преступления. Джеймс Стюарт в «Окне во двор» и особенно «Головокружении» продемонстрировал, как заправский протагонист нуара превращается в одержимого человека на грани сумасшествия. Грегори Пек представил совершенно другой тип героя: интеллигентного, не выставляющего свою внутреннюю силу напоказ. Таким он показан в «Убить пересмешника» и «Римских каникулах». Кэри Грант же переворачивает образ удалого детектива в «На север через северо-запад» — тут он выступает, по сути, случайным прохожим в чужой истории (особенно занятно, что настоящим спецагентом оказывается девушка). А Марлон Брандо в «Трамвае „Желание”» вроде бы показан идеалом маскулинности — но при этом он отчаянно несимпатичный персонаж.

Даже персонажи традиционно «мужских» жанров сильно преобразились в это время. Достаточно вспомнить героя Джона Уэйна из «Искателей»: он вроде бы всё тот же грубоватый ковбой, живущий строго по своим моральным принципам. Вот только у фильма уже нет к нему такой однозначной симпатии. Персонаж Уэйна показан застрявшим в прошлом рудиментом эпохи, человеком, который из-за своих убеждений делает столько же плохого, сколько и хорошего. Ему не место в новом времени, он ему просто не подходит.

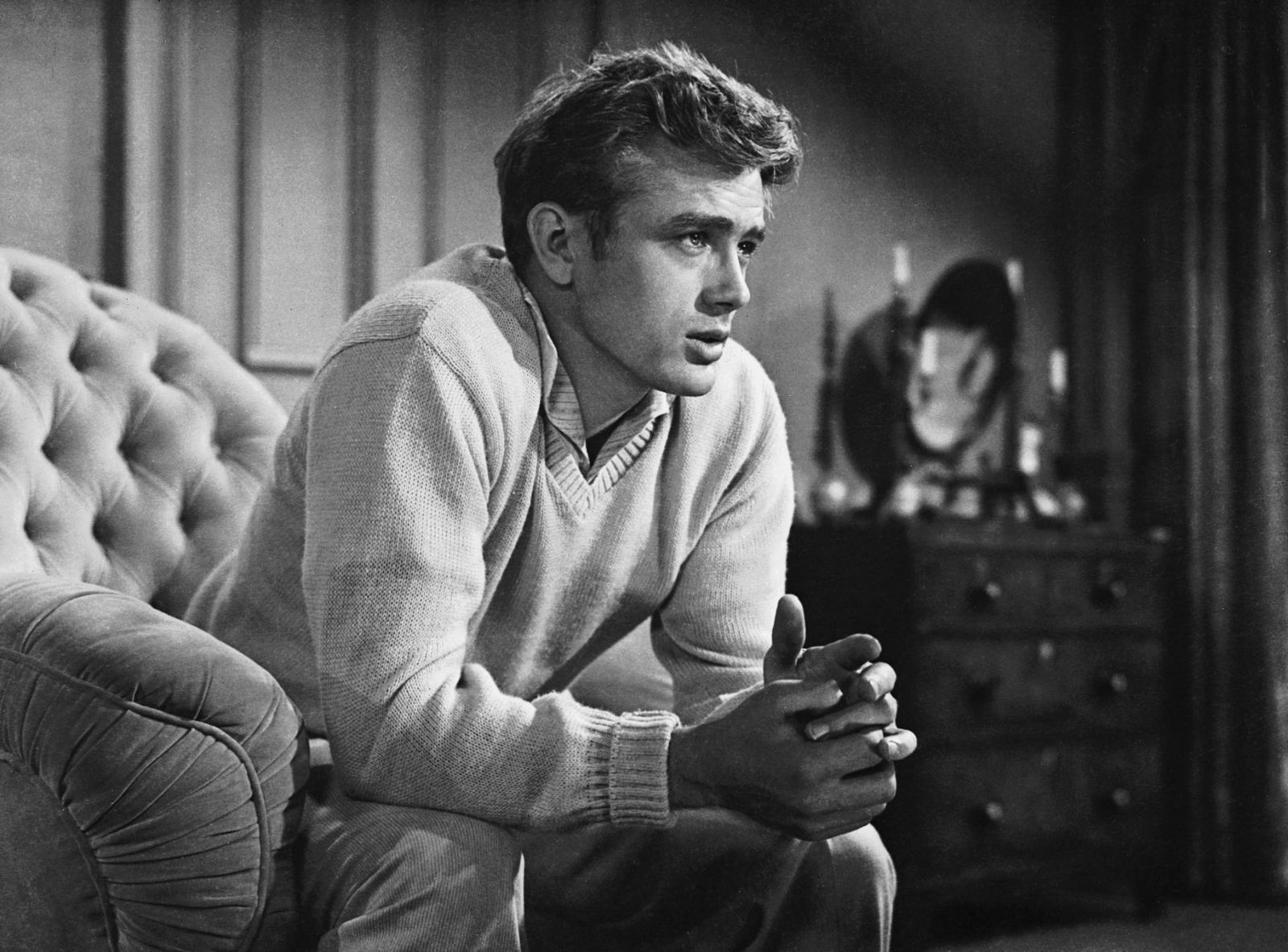

И, конечно, нельзя не вспомнить про Джеймса Дина. Сыграв за короткую жизнь всего три больших роли, он тем не менее навсегда вписал своё имя в анналы голливудской истории. Его персонажи в «Бунтаре без причины» и «К востоку от рая» были уязвимыми, турбулентными подростками, которые не стеснялись своих эмоций. Такого героя Голливуд прежде не видел (по крайней мере, не такого масштаба). И в этом смысле перформансы Дина заложили будущие перемены, до которых он сам уже не дожил.

Старикам тут не место

Не зря Джеймсом Дином восхищался, например, Деннис Хоппер — один из главных авторов Нового Голливуда. Разочарованные конформностью кинематографа своих родителей молодые авторы 60-70-х взялись устанавливать новый архетип героя. Питер Фонда в «Беспечном ездоке», Фэй Данауэй и Уоррен Битти в «Бонни и Клайде», Дастин Хоффман в «Выпускнике» — люди-стихии, потерянные и, вероятно, сами не понимающие, зачем делают то, что делают.

Персонажи Роберта де Ниро в «Таксисте» и «Охотнике на оленей» демонстрируют последствия бессмысленной с точки зрения рядового американца войны во Вьетнаме и разочарование национальными идеалами. Из бравых героев солдаты превращаются в травмированных, психически неуравновешенных людей, оказавшихся ненужными обществу, ради которого они, по идее, сражались. Таким же показан и Аль Пачино в «Крёстном отце» (правда, война там другая): вернувшись с фронта Второй мировой, его Майкл Корлеоне обнаруживает, что его идеалы не сходятся с тем, что от него ждут все вокруг. И, изначально руководствуясь благими намерениями, медленно превращается в чудовище.

Достаётся в это время и ковбоям. Сэм Пекинпа в «Дикой банде», по сути, полностью деконструирует эстетику Дикого Запада. Показывает с невозможной ранее детальностью кромешный ужас всего того насилия, что несёт за собой фронтирная романтика.

Крутые парни не оборачиваются на взрывы

Не стоит думать, что это движение «демаскулинизации» было линейным и последовательным. Скорее всего, оно существовало в противодействии. Скажем, на фоне ревизии 60-х родилась «бондиана», чей герой гиперболизированно мужественен: Шон Коннери сражает девушек наповал, просто посмотрев на них, остаётся победителем в любых ситуациях и уничтожает злодеев метким выстрелом и острым словом. И чем критичнее к традиционному гендерному стереотипу становилось кино вокруг, тем более вычурным оказывался Джеймс Бонд. Перехвативший франшизу в 70-х Роджер Мур уже обладал просто сверхъестественной сексуальностью: мог заниматься любовью с одной героиней, потом спрятать её в шкаф и продолжить с другой.

Правда, стоит упомянуть, что социальные перемены коснулись и Агента 007. В 1969-м, как раз между Коннери и Муром, Бонда один раз сыграл Джордж Лэзенби в «На секретной службе Её Величества». И там герой мало того что женился в конце, так ещё и проливал горькие слёзы после убийства супруги. Таким хрупким Бонда мы больше не увидим аж до XXI века. Тогда, впрочем, метаморфозу зрители не оценили: запрос на отчаянно «мужественных» героев, видимо, никуда не делся. По той же причине обрёл популярность и «Индиана Джонс», вернувший на экраны ловкого героя-исследователя из бульварных романов 50-х.

И потому неудивительно, что в 80-х, когда запал Нового Голливуда стал сходить на нет, новыми героями — как бы в противовес последним десятилетиям — стали персонажи гипермаскулинные. Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм — они редко позволяли себе слабость и не оборачивались на взрывы. Лучше всего эту трансформацию видно на примере франшизы «Рэмбо»: в «Первой крови», сделанной ещё вполне себе в духе Нового Голливуда, протагонист был пришедшим с войны солдатом с ПТСР, который на родной земле оказался загнанным зверем и был вынужден сражаться за свою жизнь. Это серьёзное, болезненное кино, в финале которого Джон Рэмбо должен был погибнуть и стать одним из многих подобных героев-бедолаг. Но судьба распорядилась иначе. Рэмбо выжил и ко второй части превратился в бесчувственную машину для убийств, щеголяющую бицепсами и в одиночку уничтожающую целые армии.

Потерянный герой

Уже к концу 80-х бессмертные воины вновь начали утомлять — им на смену пришли более уязвимые персонажи, которым победа давалась совсем не так легко. Эталоном такой жанровой трансформации стал «Крепкий орешек»: тут Брюс Уиллис играет Джона МакКлейна не как суперсолдата, а как героя поневоле, вынужденного выживать, используя хитрость и смекалку. Сыграй его Шварценеггер или Сталлоне, как задумывалось изначально, протагонист был бы совсем другим.

В 90-х герои часто попадали в круговорот событий случайно, были «лишними людьми», вынужденными адаптироваться. Такой Киану Ривз в «Матрице» и «Скорости», такой же Уилл Смит в «Людях в чёрном»: если помните, в тайное агентство его берут не за умение точно стрелять, а потому что он оказывается остроумнее всех прочих кандидатов.

И вновь эти изменения очень хорошо отслеживаются по вестернам. Клинт Иствуд — икона жанра, Человек-без-имени и Грязный Гарри, ставший для многих самим олицетворением хладнокровного стрелка, — снимает в 1993-м «Непрощённого», где сам же играет бывшего ковбоя, к старости растерявшего былые умения и просто доживающего век на тихой ферме. На лошадь забираться стало сложно, руки трясутся, глаз уже не тот. Иствуд показывает то, что случалось с героями классических вестернов после того, как те уезжали в закат после триумфа. Ничего хорошего.

Супергерои с суперсердцем

Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Джонни Депп — привыкли играть хрупких, неустроенных персонажей (а главный герой в карьере последнего, Капитан Джек Воробей, ещё и обладает весьма «женственными» повадками). Даже бессмертный Том Круз не так уж беспрекословно брутален, как кажется: что в «Последнем самурае», что в «Особом мнении», что даже в «Миссии: Невыполнима» он вовсе не неубиваемый суперсолдат.

К слову, о «суперах». Мы живём в век доминирования кинокомиксов — и на первый взгляд их герои как раз должны быть гипермаскулинными: ведь они сильнее, быстрее и круче любых протагонистов 80-х. Но нет: с большой силой к ним приходит не только большая ответственность, но и столь же большая человечность. И «Железный человек», и «Первый мститель», и особенно «Тёмный рыцарь» фокусируются на личности своих персонажей не меньше, чем на их суперспособностях.

Тренд на отказ от токсичной маскулинности хорошо заметен по тому, как выглядят и что играют нынешние звёзды экрана. Два главных молодых актёра Голливуда, Том Холланд и Тимоти Шаламе, едва ли бы стали настолько популярными в более консервативные времена. Первый — большой гиперактивный ребёнок, чей Питер Паркер все три фильма пытается найти себя и страдает от нависшего груза ответственности. Второй — андрогин, любящий играть потерявшихся в себе персонажей: Пол Атрейдес в его исполнении задумчиво рассматривает песок и весь фильм терзается сомнениями.

Даже огромный Дуэйн Джонсон, самый высокооплачиваемый актёр современности, любит посмеяться над собой на экране и играть героев, чья физическая мощь не сходится с их внутренним миром, как в «Джуманджи» или «Полтора шпиона». Если уж рестлеры не стремятся быть «мужественными» в традиционном понимании, а Бонд оставляет работу ради женщины, значит, времена действительно изменились. Но что будет дальше — кто знает…

Главное

Каким вышел сериал «Аутсорс» — триллер про смертную казнь, выносящий приговор всей России

Сегодня / Текст: Владислав Шуравин

Каким вышел сериал «Аутсорс» — триллер про смертную казнь, выносящий приговор всей России

Сегодня / Текст: Владислав Шуравин

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

Сегодня / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

Сегодня / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на мюзикл «Дольче!»: Орфей и Эвридика в Dolce & Gabbana

Сегодня / Текст: Ная Гусева

Рецензия на мюзикл «Дольче!»: Орфей и Эвридика в Dolce & Gabbana

Сегодня / Текст: Ная Гусева

Всю жизнь на стройках пахал: рецензия на боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

Всю жизнь на стройках пахал: рецензия на боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом

Сегодня / Текст: Константин Мышкин

Рецензия на мини-сериал «Резиденция»: убийство в одном белом здании

27 марта / Текст: Гульназ Давлетшина

Рецензия на мини-сериал «Резиденция»: убийство в одном белом здании

27 марта / Текст: Гульназ Давлетшина

Из адвоката в дьяволы: рецензия на сериал «Сорвиголова: Рожденный заново»

27 марта / Текст: Владимир Ростовский

Из адвоката в дьяволы: рецензия на сериал «Сорвиголова: Рожденный заново»

27 марта / Текст: Владимир Ростовский

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться