Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

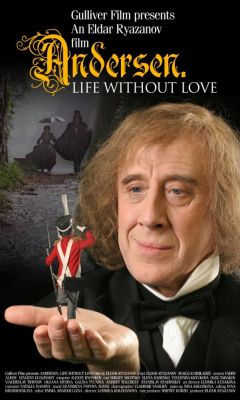

Рецензия на фильм «Андерсен. Жизнь без любви»

...Великий сказочник снял фильм о великом сказочнике. Что между ними общего? Картину Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви" кто-то уже окрестил байопиком -- биографической лентой. Но изучать биографию датского сказочника по этой ленте не стоит. Можно почерпнуть некоторые данные о его детстве, матери, сестре-проститутке и любви к театру. Но не для того кино делалось. Как и не для того, чтобы сверять возникшие на экране мотивы "Свинопаса" и "Гадкого утенка" со светлыми воспоминаниями своего детства.

Трейлер

…Великий сказочник снял фильм о великом сказочнике. Что между ними общего? Картину Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви" кто-то уже окрестил байопиком – биографической лентой. Но изучать биографию датского сказочника по этой ленте не стоит. Можно почерпнуть некоторые данные о его детстве, матери, сестре-проститутке и любви к театру. Но не для того кино делалось. Как и не для того, чтобы сверять возникшие на экране мотивы "Свинопаса" и "Гадкого утенка" со светлыми воспоминаниями своего детства.

Эльдар Рязанов покажет стране сказочное закулисье

…Великий сказочник снял фильм о великом сказочнике. Что между ними общего?

Картину Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви" (2006) кто-то уже окрестил байопиком – биографической лентой. Это то же самое, что назвать байопиком "Амадея" /Amadeus/ (1984) Милоша Формана.

Изучать биографию датского сказочника по этой ленте не стоит. Можно почерпнуть некоторые данные о его детстве, матери, сестре-проститутке и любви к театру. Но не для того кино делалось. Как и не для того, чтобы сверять возникшие на экране мотивы "Свинопаса" и "Гадкого утенка" со светлыми воспоминаниями своего детства.

Рязанов сделал, возможно, не самый совершенный, неровный, но, несомненно, самый личный свой фильм. Он его назвал последним, что, надеюсь, сильно преувеличил: и Рязанову без кино, и кино без Рязанова станет значительно хуже.

Это фильм, для рыцаря комедии необычный. В нем мало от комедии, в нем вообще нет желания следовать канонам какого бы то ни было жанра, и в этом смысле режиссер полагается на зрителя не зашоренного, свободного, готового довериться воле популярнейшего из наших мастеров.

Биографический жанр обычно представляет собой в меру дотошное жизнеописание избранного героя, возведенного на пьедестал. Таковы новейшие фильмы о Рэе Чарлзе, Джонни Кэше, Элвисе Пресли, "Битлах", кинопродюсере Говарде Хьюзе и прочих кумирах толпы. У нас этот жанр тоже был богато представлен в фильмах 50-х – о Глинке, Мусоргском, Иване Павлове, Мичурине. Но есть вещи более сложные, где хрестоматийный герой – лишь знак некоей жизненной позиции, которая интересует автора, взявшего себе право судить и героя и мир с высоты абсолюта. Так, собственно, поступил Пушкин с Моцартом, навсегда заклеймив ни в чем не повинного Сальери. По этому пути шел Милош Форман в "Амадее", так строил свои "биографические" ленты о Листе и Чайковском Кен Расселл. Всех этих более чем разнокалиберных художников интересовала тема "гения и злодейства", "божьего поцелуя" – и порока. Во всех этих произведениях творчество героя представало испарением его внутренней жизни, сублимацией его фобий и комплексов, реализацией его тайных грез, смертельной схваткой бога и дьявола в одной душе. Это сообщало им глубину и полифоничность, каких не бывает в байопике.

Фильм Рязанова ближе всего к такой феерии. В нем очень много от мюзикла, что, повторю, сразу отсекает от него глухих – т.е. неспособных улавливать и учитывать смыслы, часто главные, которые несет в себе музыка. Рязанов – из тех редчайших у нас кинорежиссеров (Захаров, Михалков – и обчелся), которые не просто чувствуют и используют эти смыслы музыки, но часто и выращивают из нее свои фильмы, подчиняя ее ритмам логику действия, пластику кадра и движение камеры. В "Андерсене" строителем условного мира картины выступает именно музыка. И здесь полноправным соавтором, наряду с операторами Вадимом Алисовым и Евгением Гуслинским, стал композитор Алексей Рыбников – тоже художник, отмеченный печатью гения. Все вместе они создали гармонии живописного карнавала, нарядного, блестящего и бравурного, но помеченного тленом "прощальной красы".

Иногда мюзикл выходит на первый план и диктует свои правила – как в сцене в "смирительном доме", для которой Рыбников написал пронзительной силы хорал "Господи, дай день прожить…", и где Рязанов дал панораму типажей выразительных, как у Босха. Или в эпизоде, где "шведский соловей" Дженни Линд поет из "комической оперы XIX века "Парижские прелестницы". Или в танцевальных экзерсисах с Тенью (хореографом выступил Владимир Васильев). Одна только музыка такого уровня делает фильм крупным культурным событием.

Но стихии мюзикла в нем тесно переплетены со стихиями сказки. В сказке может быть все: и добрый дедушка Бог в обличье Вячеслава Тихонова с венчиком на пушистой лысине, и герой, постоянно, как в видеоигре, меняющий ролевые функции (Андерсен становится то Гадким утенком, то Стойким Оловянным Солдатиком, то королем Дании, то Ученым и его Тенью). От сказки – декоративное решение феерии: все здесь почти игрушечное, все хочется, как у Брейгеля, рассматривать и всему – дивиться. Снег здесь всегда рождественский, краски всегда чистые, городки – уютные. Как в мюзикле и в романтической сказке, преувеличенно выразительны и обостренно эмоциональны все знаки социальной жизни: нищие, умалишенные, матросы и проститутки. Рязанов чутко ощущает эту границу и ее нигде не переступает, не "заземляет" спетое им действо – и в этом смысле продолжает традиции эмоционально избыточных, утонченно театрализованных "киноопер" Эйзенштейна и Феллини.

Еще важнее – ради чего все затеяно.

Скелеты в шкафу есть у каждого, но у таланта эти скелеты более костистые, постоянно ворочаются и колют ему совесть. Поэтому талант и трагедия всегда рядом, даже если талант светлый и веселый, и трагедия посторонним не видна. В этом смысле фильм Рязанова столь же об Андерсене, сколь и о художнике вообще, в нем несомненны и мотивы собственной судьбы режиссера – самого любимого в народе и именно поэтому принимаемого критиками с высокомерной иронией. Это, в частности, мотивы Слона и Мосек в момент, когда Моськи Слона достали.

Моськи воплощены в фигуре многоликого Олега Табакова, выступающего здесь и в качестве глупого наставника Андерсена, и его цензора, и брюзгливого критика, который в финале у гроба сказочника будет проливать крокодиловы слезы. Табакову здесь едва ли не впервые за последние годы удалось уйти от собственного неотразимого штампа "рычащего сибарита" и создать гротескную, то есть не только смешную, но и зловещую фигуру человека, призванного гнобить все нестандартное.

Сила фильма в том, что он не поддался соблазну проиллюстрировать знакомые сказки. Он показал их Зазеркалье. Их щедрость на свет и любовь оказывается способом их автора защититься от тьмы и ненависти. Дефицит любви, и духовной и плотской, всю жизнь преследующий героя, восполняется сказочными грезами. Так творчество отделилось от автора: сказки Андерсена любимы всей планетой, а их создатель плакал от одиночества. И слепым окажется тот, кто в эти минуты не вспомнит о космически одиноком Чайковском или потерявшем слух Бетховене. Этот фильм из тех, которые просвечивают своего зрителя как рентгеном, проверяя его способность отзываться на боль. Не столько мы его смотрим, сколько он нас.

Андерсена играют трое: мальчик Ваня Харатьян, артист Ленкома Станислав Рядинский (ему выпала самая трудная задача изобразить диапазон от подростка, над которым все смеются, до коварной, вне возраста, Тени) и Сергей Мигицко. Но это не просто "разные возрасты" героя: они в фильме причудливо перемешаны, и часто два Андерсена действуют в одном кадре – как две стороны одной натуры, как тень и свет одной контрастной души, как alter ego. Герой Рядинского бывает нелеп и неказист, неумеренно слезлив и соплив – но бывает и бесстрастно элегантен, и артистичен, и по-балетному пластичен: для молодого актера это и дебют и – сразу – бенефис. Совершенно иная ипостась героя поручена Мигицко: это Андерсен, познавший вкус славы, уставший от аплодисментов и колкостей, уже избавившийся от импульсивности и трезво сознающий свои пороки – включая неизлечимую после нищего детства скаредность. Психофизическое сходство двух исполнителей при этом очень заметно, что и позволяет зрителю воспринимать их как одного персонажа – замечу попутно, что такой кульбит подвластен только снайперской режиссуре.

Прием, выбранный авторами фильма (в работе над сценарием участвовал Ираклий Квирикадзе), позволил им далеко уйти в своих фантазиях, спроецировав андерсеновский нравственный максимализм и даже идеализм уже в ХХ век. Сделав юного Андерсена свидетелем еврейского погрома, они ввели в сюжет эпизод с гитлеровским вторжением в Данию 1940-х и с королем (в обличье того же Андерсена), который в знак солидарности с евреями прикрепляет к мундиру шестиконечную звезду, – и вслед за ним весь город выходит на улицы с желтыми звездами на груди. Эпизод этот тоже откровенно продолжает эйзенштейновскую традицию не цветного, а "цветового" кино, когда в черно-белое изображение впечатываются только две яркие детали: кроваво красные гитлеровские знамена и желтые звезды еврейского гетто. Эпизод сильный, хоть и чуть чужеродный в структуре сказочного фильма – он перебрасывает мост от сказки к реальности, почти к актуальности.

Единственное, чего мне субъективно жаль: исходя из логики картины, я ждал другого финала. Фильм к концу как бы иссякает – как жизнь героя. Андерсен умирает, окруженный статистами его грустной жизни – словно занавес его театра уже закрылся, и обнажилось пыльное закулисье. А логика этого характера требует, чтобы к его гробу пришли совсем другие персонажи – из того, созданного им настоящего мира. Как у Тима Бертона в "Крупной рыбе" /Big Fish/ (2003), как у Боба Фосса во "Всем этом джазе" /All That Jazz/ (1979). Мне в финале не хватило той самой победной феерии, итогового взлета, к которому последовательно шел весь этот фильм. Не хватило упрямого оптимизма, который питал сказки Андерсена, который несомненно присущ и фильмам Рязанова и перед которым меланхоличный Бог, завершающий картину, кажется формальной уступкой нашему растерянному времени. Но это лишний раз напоминает, что картина – не только об Андерсене. Пришла эпоха, где не могли бы выжить герои "Ирония судьбы" (1975) или "Гусарской баллады", и бал правят коммунальные невежественные рабы "Гаража" (1979). Не до оптимизма.

А сверять фильм с биографией Андерсена, чем уже занялись многие коллеги, я бы не стал. Более того, напомнил бы, что это самый неумный из всех возможных подходов к искусству, которое чем более напоминает иллюстрацию к общеизвестному, тем хуже. Ход, предложенный авторами "Андерсена", спорен, но тем и интересен. Он гораздо больше говорит о причудливо трагической судьбе художника, который ради сказки "отказался от личного счастья и пропустил то время, когда воображение должно было уступить место действительности".

Главное

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Мадам президент стреляет первой: рецензия на боевик «Большая двадцатка»

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Мадам президент стреляет первой: рецензия на боевик «Большая двадцатка»

11 апреля / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на сериал «Умираю, как хочу секса» — провокационную комедию о женщине в поисках оргазма

11 апреля / Текст: Оля Смолина

Рецензия на сериал «Умираю, как хочу секса» — провокационную комедию о женщине в поисках оргазма

11 апреля / Текст: Оля Смолина

Рецензия на фильм «Всё, что тебя касается» — музыкальный ромком с хитами группы «Звери»

11 апреля / Текст: Максим Ершов

Рецензия на фильм «Всё, что тебя касается» — музыкальный ромком с хитами группы «Звери»

11 апреля / Текст: Максим Ершов

В краю крови и дыма: рецензия на фильм «Под огнём»

10 апреля / Текст: Егор Козкин

В краю крови и дыма: рецензия на фильм «Под огнём»

10 апреля / Текст: Егор Козкин

Рецензия на игру Split Fiction — новый хит от создателя It Takes Two Юсефа Фареса

11 апреля / Текст: Максим Бугулов, Сергей Сергиенко

Рецензия на игру Split Fiction — новый хит от создателя It Takes Two Юсефа Фареса

11 апреля / Текст: Максим Бугулов, Сергей Сергиенко

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться