Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7

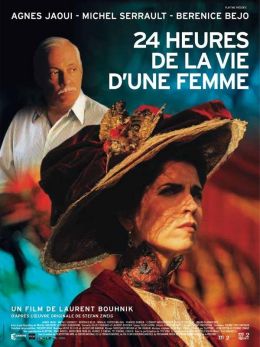

Рецензия на фильм «24 часа из жизни женщины»

По-настоящему хорошо во французском фильме "24 часа из жизни женщины", пожалуй, только одно -- что он не длится все 24 часа. Длится менее двух, хотя и это вдвое больше, чем ему красная цена. Французы, конечно, всегда не любили немцев, но чтобы так вредить немецкоязычному австрийскому писателю Стефану Цвейгу спустя шестьдесят лет после его самоубийства? К тому же экранизированная новелла Цвейга давно стала мировым достоянием всех школьниц с двенадцати лет и до глубокой старости, независимо от языка, которым они владеют. Им-то за что такое безобразие?

По-настоящему хорошо во французском фильме "24 часа из жизни женщины", пожалуй, только одно – что он не длится все 24 часа. Длится менее двух, хотя и это вдвое больше, чем ему красная цена. Французы, конечно, всегда не любили немцев, но чтобы так вредить немецкоязычному австрийскому писателю Стефану Цвейгу спустя шестьдесят лет после его самоубийства? К тому же экранизированная новелла Цвейга давно стала мировым достоянием всех школьниц с двенадцати лет и до глубокой старости, независимо от языка, которым они владеют. Им-то за что такое безобразие?

Впечатление, что компания старых киношных парижских дружбанов решила подзаработать на собственном удовольствии – пожить в хороших отелях, походить в роскошных платьях, погулять по пляжам Ривьеры. К тому же компания, судя по фильму, состояла из больших поклонников разврата, поскольку такие стерильно-нравоучительные опусы обычно свойственны шлюхам, выходящим на пенсию. Короче, к случаю пришлась общеизвестная старинная новелла, которую даже внимательно не прочитали. Поняли только одно: персонажей в новелле меньше, чем членов их компании, поэтому сюжет надо расширить и дополнить, то есть осовременить. И пошла писать губерния.

Французы (сценарист Жиль Торан, постановщик Лоран Буник) решили, естественно, что это про любовь. Современный богатый старик на Ривьере (Мишель Серро) вспоминает события, которые когда-то заставили его так и не жениться. В конце 30-х годов XX столетия он был мальчиком с онанистически-реальной первой любовью, а тут от папы сбежала мама, и хотя она после вернулась, в реальности он успел разочароваться. Зато наслушался рассказов англичанки из того же пансиона (Аньес Жауи) о ее неонанистической, зато столь же нереальной любви к одному игроку, которая длилась всего 24 часа, соответственно, где-то в 10-е годы XX века. Рассказ так его поразил, что теперь, на старости лет, он решил покончить с собой, потому что за всю жизнь не встретил ничего подобного. Но любовь зла, как говорят французы. Именно в этот момент он встречает сегодняшнюю девчонку (Беренис Бежо), история с которой наконец-то слегка напоминает ту, старую чужую. Нет-нет, никакого секса, конечно, с малолетками, но игра тоже имеет место и еще – слияние душ. Ну, такое слияние – дальше некуда, так что девчонка даже бросает своего сегодняшнего любовника, с которым они до сих пор трахались, как кролики, чтобы уйти в никуда. Ей передана эстафета по нереальной любви на всю жизнь.

Все это путано-вымученное ханжество шлюх-пенсионерок происходит, как ни смешно, из нескольких фактических ошибок при чтении новеллы. Во-первых, Цвейг писал в принципе не про любовь. У него пятьдесят страниц, равных самим себе. Действительно существуют вещи, которые не забываются: вот именно когда их нельзя обобщить, сделать выводы. "Что", "про что" – вот про это, про пятьдесят страниц описания, как все происходит правильно, чем бы оно ни кончилось. У старых экранизаторов Цвейга такое выходило ("Письмо незнакомки" Офюльса, "Страх" Росселлини) – у них каждый кадр из тысячи был равен самому себе.

Во-вторых, рассказ англичанки не переполнен, а перевран. Новелла "24 часа из жизни женщины" начинается словами "За десять лет до войны я отдыхал в одном маленьком пансионе"… Написанная в 1930 году, она явно имеет в виду Первую империалистическую войну, а не какую другую. Следовательно, некто "я" слушал рассказ не в 30-е годы XX века, а в очень конкретном 1904 году. В то время англичанке было, как сказано, ровнехонько 67 лет. Отнимите еще двадцать пять – поскольку история с игроком случилась, когда ей было 42 – и получите столько, сколько было у вас по арифметике в начальной школе. Короче, 1880 год – это как раз перед рождением Цвейга (1881). Нормальные писатели всегда интересуются, откуда они взялись. Но мало того, XIX век полностью меняет ситуацию.

Вот, например: "В ту ночь я боролась с человеком за его жизнь; повторяю – дело шло о жизни и смерти. Эта ночь была так насыщена борьбой и словами, страстью, гневом и ненавистью, слезами мольбы и опьянения, что она показалась мне тысячелетием. И мы, в слитном порыве бросаясь в пропасть, один – неистово, другой – безотчетно, вышли из этого смертельного поединка преображенные, с новыми помыслами, с новыми чувствам". Речь, между тем, идет о банальном сексе в плохой гостинице. Потому, сказанный в фильме, этот текст выглядит высосанным из пальца. То есть в фильме весь его смысл – "пафос" высоких слов как бы должен врезаться в "пошлость" сказанного сегодняшней девчонке ее непафосным любовником: "Милая, раздвинь ножки". К тому же в фильме игрок с англичанкой выглядят практически ровесниками (не говоря уж, что и "рассказывающая" Аньес Жауи немногим постарела), и от этого фальшь еще усугубляется.

В оригинале в 1880 году даже декаданс еще не наступил, никаких "10-х годов XX столетия", и отношения были другими, помимо того что 25-летний проигравшийся поляк годился в сыновья 42-летней английской аристократке. Другие сословные отношения, еще не отменившие ни сословную честь, ни хорошее воспитание, означают, что все, что англичанка начала делать, она делала без задней мысли. В тот момент, когда игрок понял, что она не проститутка, он бы в жизни к ней больше не прикоснулся. А если уж прикоснулся, как это происходит у Цвейга – значит, действительно что-то из ряда вон. То есть на самом деле это она с ним переспала, решила помочь хоть таким манером. И влюбилась она только после секса, без всякого ханжества, и проблема не в том, что в итоге и по физиономии схлопотала, и общественность показала на нее пальцем.

Проблема в том, что никакая помощь не помогла, что тут ни делай – он был неизлечим, и это в чем-то убило влюбленную англичанку. Непринципиально, в сущности, когда игрок застрелился, и застрелился ли. Рассказ англичанки в оригинале рифмуется вовсе не с бегством матери мальчика (к тому же слушатель был не мальчик, а та, что сбежала, никуда не вернулась), но с ужасом отца, обнаружившего это бегство. Вот как человек бьется головой об землю, когда все кончилось. В оригинале все шло за чистую монету.

Таким образом, со своей чистотой Цвейг нисколько не пострадал. Французы экранизировали лишь саморазоблачение, цену собственной глупости, несмотря на то, сколько стоили роскошные костюмы.

Главное

В краю крови и дыма: рецензия на фильм «Под огнём»

10 апреля / Текст: Егор Козкин

В краю крови и дыма: рецензия на фильм «Под огнём»

10 апреля / Текст: Егор Козкин

Ограбление по-братски: рецензия на фильм «Где наши деньги?»

10 апреля / Текст: Ная Гусева

Ограбление по-братски: рецензия на фильм «Где наши деньги?»

10 апреля / Текст: Ная Гусева

В авто никто не услышит твой крик: рецензия на фильм «Западня»

10 апреля / Текст: Кирилл Артамонов

В авто никто не услышит твой крик: рецензия на фильм «Западня»

10 апреля / Текст: Кирилл Артамонов

Кто так же ловок, как рыба в воде? Рецензия на подводный триллер «Дыхание шторма»

10 апреля / Текст: Константин Мышкин

Кто так же ловок, как рыба в воде? Рецензия на подводный триллер «Дыхание шторма»

10 апреля / Текст: Константин Мышкин

Что смотреть в кино на этой неделе: «Под огнем» и «Внутри Льюина Дэвиса»

9 апреля / Текст: Алихан Исрапилов

Что смотреть в кино на этой неделе: «Под огнем» и «Внутри Льюина Дэвиса»

9 апреля / Текст: Алихан Исрапилов

Рецензия на игру South of Midnight: сеанс психотерапии в сказочном антураже

9 апреля / Текст: Артём Ударцев

Рецензия на игру South of Midnight: сеанс психотерапии в сказочном антураже

9 апреля / Текст: Артём Ударцев

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться